Hasta siempre, Vera

- Por Eva San Román Noriega

- •

- 05 nov, 2019

- •

Carta de despedida

Vera, soy Pepa.

He tenido que irme.

Quería despedirme de ti, aunque fuera a través de una carta. Me hubiera gustado verte, decirte adiós y escucharte reir por última vez, pero no me ha dado tiempo. A veces estos viajes llegan sin avisar. Espero que puedas perdonarme.

Quería decirte que fuiste lo mejor que me pasó en los últimos años. Que eras alegría cada vez que te veía aparecer. Que me gustaba más que nada en el mundo que vinieras a darme un beso a la cama al levantarte. Que me ofrecieras el bastón y me pidieras que nos fuéramos juntas a ver a las gallinas, o a jugar con el puzle de números a la terraza. Estar contigo era lo que más me gustaba hacer.

Quería pedirte también que te acuerdes de mí. Dile a mamá que te enseñe nuestras fotos, las que tenemos juntas, las que nos hacía ella y las que nos hacías tú, los selfies esos, o como se diga. Y que te ponga los vídeos en los que nos reímos a carcajadas. Dile que te cuente historias de cuando ella era pequeña y yo la veía crecer, igual que te vi a ti hacerte cada vez un poquito más niña. Dile que te recuerde, cada día, lo importante que eres.

Tienes que prometerme que serás una niña buena. Que vas a perdonar a tus amigos después de enfadarte con ellos, porque sé que te enfadarás muchas veces. Como cuando te enfadabas conmigo y luego venías a darme un beso. Tienes que prometerme que no vas a hacer daño a nadie y que siempre vas a contar la verdad. Tienes que prometerme, Vera, que vas a ser una buena persona.

Como te decía antes, he tenido que irme rápido. A veces, cuando nos hacemos mayores, y ya sabes que yo era un poco viejita, vienen a buscarnos para hacer un viaje muy largo. Yo me dormí durante el camino y no sé muy bien por dónde he llegado hasta aquí. Sólo sé que desde donde estoy puedo verte. Veo el mar y tu playa. Veo lo bien que te lo pasas en el cole y cuánto has aprendido en las clases de baile. Escucho cómo tocas las castañuelas y cómo cantas mientras suena la pandereta. No te olvides de nuestra canción.

No puedo contarte mucho de este sitio en donde estoy. A mi alrededor, durante el día, hay un montón de esponjosas nubes blancas, parecen de algodón. Cuando se hace de noche, las nubes se vuelven más oscuras y apenas se ve alrededor, pero todos los que estamos aquí nos volvemos brillantes. Yo creo que estamos en el cielo y somos las estrellas que lo iluminan cada noche.

¿Te acuerdas de la bisabuela Adela? Estoy aquí con ella. Te manda un montón de besos y me dice que te recuerde todas las manzanas que os comíais juntas en cachitos muy pequeños. Dile a mamá que te enseñe sus fotos también.

Aunque tú ya no vayas a verme tienes que saber que yo estaré siempre cerca. Puedes mirar hacia arriba, hacia el cielo, y vernos cada noche, a la bisa Adela y a mí. Nosotras seguimos viéndote crecer, puedes hablarnos cuando te apetezca hacerlo, te escucharemos siempre.

Espero que mamá te diera la rosa que te envié.

Cuídala mucho.

Te quiere, tu bisabuela Pepa.

Armando y Andrés, su marido y el mío, habían salido con las cabras muy temprano hasta unos pastos que frecuentaban en la sierra de Gredos. Nadie supo nunca qué fue lo que sucedió allí arriba, pero ninguno de los dos volvió a casa. Los encontraron 12 días más tarde despeñados.

Amelia no tenía hijos. Yo tenía 4, 31 años y mucho miedo. Me había quedado sola para criar a cuatro niños de 8, 6, 5 y 3 años. El mayor era epiléptico. La vida se había dado la vuelta y, de pronto, a mí todo me venía grande. Pensé muchas veces en el suicidio. Los niños se criarían con mi madre y, con más o con menos, saldrían adelante. Pero me faltó valor.

Me arremangué y me enfrenté a lo que me había tocado. Trabajé muy duro durante muchas horas al día. Luché lo indecible por que mis hijos tuvieran todo lo necesario para criarse con salud. Intenté que estudiaran y lograran un futuro mejor que el mío, lejos de aquella Castilla tan seca y amarilla que, a veces, aunque bonita, nos arañaba las entrañas. No hubiera podido hacer nada sin la ayuda de los míos, de mi mejor amiga, que nunca dejó que me derrumbara y que siempre me ofreció su casa, su vida, para aupar la mía cuando parecía venirse abajo.

Vamos a ahorrarnos aquí las penas, las lágrimas y las noches sin dormir amarrando a la cama a mi Antonio cuando le daban sus ataques, cada vez con más frecuencia. Fue horrible.

Empecé a disfrutar de la vida cuando llegaron los nietos. Con ellos conocí uno de los amores más puros que jamás he sentido. De cuidar a mis hijos y atender a mi madre, pasé a cuidar a mis nietos cada vez que cualquiera de mis hijos lo necesitaba. Era, al fin, feliz. Lo era porque todos estaban bien, todos tenían salud, trabajo y una vida tranquila. Lo era porque lo había logrado. Los había sacado adelante y no había muerto durante el proceso, algo que dudé en no pocas ocasiones.

- Mamá, ¿tú nunca has salido de Ávila?, me preguntó un día mi Antonio.

- No he tenido demasiado tiempo, hijo mío.

- ¿Y a dónde te gustaría ir?

- Siempre he querido saber a qué huelen los pueblos de costa, ver el mar, pisar la arena y pasear como lo hacen en los finales de las películas cuando todos son ya felices y pasean con un gran gorro de paja y la tranquilidad marcando el paso. Amelia y yo solíamos soñar con eso cuando venían las bofetadas fuertes de la vida.

Dos meses más tarde mi hijo Antonio organizó un viaje a un pequeño pueblo costero de Asturias. Nos llevó a Amelia y a mí a ver el mar. Y nos miró emocionado mientras nos vio llorar, cogidas de la mano, mirando aquel Cantábrico azul en un espléndido día de sol.

Teníamos 91 años. Y allí estábamos, 60 años más tarde de haber enterrado a nuestros maridos, intentando saber qué sentían los que paseaban tan felices al final de las películas. Podíamos haber soñado con más cosas... pero no tuvimos tiempo. Lo importante, lo que aprendimos, es que siempre hay que tener un sueño porque así existirá la posibilidad de que se cumpla".

Son recuerdos sin valor material. “Joyas” de plástico y metal. De cristales y un amago de plata que podrá sobrevivir al paso de los años, pero nunca resistiría a su paso por el agua.

Son recuerdos con un incalculable valor sentimental. De los agostos de la infancia. De cuando la casa estaba llena de primos y tíos. De abuelos y padres. De cuando nos vestíamos en casa del madreñeru y nos ponía Carmina el pañuelu a todos los que llegábamos por allí. De cuando sólo conocíamos a “unas” que alquilaban los trajes regionales y escogíamos color, pero no nos garantizaban que fuera aquel el que finalmente nos entregarían el día de San Roque. De cuando aquellas indumentarias de aldeana y porruanu no pasaban por la plancha, y mucho menos por la lavadora, al llegar a Panes el 16 de agosto desde los ramos y las fiestas de Ruenes, Llanes o Cabrales.

No sé si en vuestras familias tenéis a una tía Loli que se encargó desde que ella misma se vestía, junto a tía Raquel y tía María Isabel, a guardar en una caja todo lo que podía servir para ponernos en el traje de aldeana. Cuando sus hermanas dejaron de vestirse a mi tía Loli le llegaron las sobrinas. Y hace seis años una nieta postiza. Y aunque ahora ya no nos ponemos mil collares ni pendientes enormes, a esa caja que ella guarda aún en su armario, siempre hay que recurrir para solucionar un problema de última hora y encontrar lo que falta por poner para adornar la solitaria. Y lo hay. Porque ella lo ha guardado. Siempre.

Tía Loli sabe de dónde llegó cada collar, cada broche y cada pendiente de esa caja que tiene más de medio siglo. Sabe lo que se perdió y lo que se rompió. Sabe quién regaló qué y dónde se compró cuál. Y conserva en ese recipiente que ya no tiene tapa y está lleno de colores y metales la ilusión de aquellos veranos en los que éramos muchos en casa.

No sé si en vuestras familias tenéis la suerte que tengo yo de poder recurrir a una tía Loli cuando os falta un broche el día de la fiesta. Pero ojalá que sí, porque os voy a decir una cosa, igual que es para la caja de los recuerdos de aquellos agostos, es para la vida y los problemas. Ella siempre ahí. En el mismo lugar, resolviendo problemas desde que tengo uso de razón.

.

Los eligieron más de 200 ganaderos que llenan de animales y lloqueros los pastos altos de Cangas de Onís. Y ellos, a su vez, han decidido que los designios de su futuro quede en manos de un regidor: Toño, el de Mestas.

.

Él lleva dando la cara los últimos 17 años. Y no sólo no se rinde, sino que echa mano de los recuerdos, de la infancia y la juventud, para no desfallecer cuando se da de bruces, una y otra vez, contra aquellos que no entienden que con lobos no hay posibilidades y que sin matorrales no habrá sustento para el ganado. Hay más problemas, pero esos son los básicos. Tan fáciles de defender y tan complicados de hacerlos entender... Toño, y los ganaderos que dan vida a este lugar, buscan un equilibrio que nunca llega en una batalla que jamás acaba.

.

Su alma pertenece a estos montes. Por eso luchan sin descanso. Porque creen en su oficio y porque si no lo hicieran nada de lo anterior habría merecido la pena. No sólo les debemos los alimentos. También los valores que transmiten. Y las sendas y rutas que cogemos para disfrutar de ese regalo que son los Picos de Europa.

.

Toño conoce los puertos de Cabrales, Onís y Covadonga porque empezó a recorrerlos cuando era un niño. Se unió a ellos cuando recorría aquellos montes en busca de las vacas que compraba su padre en la feria de Corao, el 26 de mayo. Cuando los animales subían al puerto, al inicio de aquella primavera, buscaban su lugar de origen, sus antiguos pastos. Unas habían sido mercadas a ganaderos de Cabrales, otras a los de Onís y así ellas volvían a su sitio y él les enseñaba cuál sería a partir de ese momento. Lo conoció todo, porque lo anduvo. Y eso le ha hecho ser quien es. Y querer lo que quiere.

.

Eran otros tiempos, cuando empezó, como tantos otros, a querer el territorio y a valorar al ganado que servía de sustento a la familia. Eran tiempos en los que las majadas desprendían vida y los pastores llenaban, con sus familias, las cabañas.

.

Resulta fácil imaginarlo, aunque fue, es, duro vivirlo. El trabajo en las montañas es cansado y a veces desapacible. No siempre hace sol y a veces las tormentas asedian mientras el ganado no aparece, pero hay que salir a buscarlo. La vida en las majadas empieza cuando el sol aún no ha salido y no termina cuando éste se pone. La actividad nunca para ahí arriba. Por eso es inquebrantable la voluntad de estos hombres, que perseveran, por mucho que llueva fuera.

.

Por eso merecen respeto.

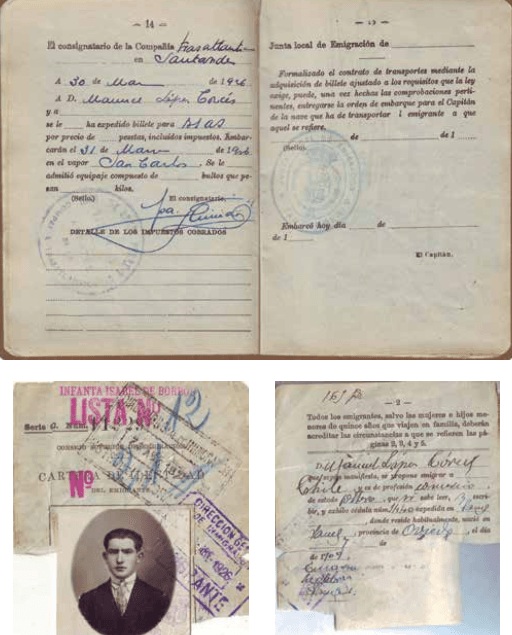

Manuel guardó su ropa en aquella maleta oscura, vieja, acartonada y rígida dispuesto a embarcarse. Viajó a La Coruña en un tren cuyo traqueteo se había iniciado en la cántabra ciudad de Torrelavega. Dejaba atrás aquel joven la España dictatorial de Primo de Rivera de 1926.

El mes siguiente a su partida lo pasó surcando el Atlántico para amarrar anclas en Buenos Aires. Y aún faltaban tres días para llegar a Linares, su lugar de trabajo.

Durante los primeros meses no recibió ni un peso por el desempeño de su labor en aquella ferretería. Nada. Le daban cobijo y comida y aquello tenía que ser suficiente. Cuando sus zapatos se desgastaron hasta perder la suela, Manuel reclamó nuevamente su salario. Pero obtuvo una negativa por parte del patrón. Su jefe temía, dadas sus habilidades al frente del negocio, que si le daba dinero podría ahorrarlo y, con ello, podría "establecerse".

Y lo hizo, más adelante lo hizo. Con su cuñado Cecilio dio un paso al frente y decidió «establecerse» en Santiago de Chile.

Por aquel entonces existían en el país 76 ferreterías regentadas por emigrantes españoles. 8 se ubicaban en el Norte, 16 en Valparaíso, 37 en Santiago y 15 en la zona Centro-Sur, donde se encontraba Linares.

Manuel y Cecilio engrosaron aquella lista de ferreteros. Su ferretería se llamaría «La Campana».

Su periplo profesional marchaba acorde al trabajo que les había costado sacarlo adelante. Sin descanso, echaban su vida en aquella ferretería. Hasta que lograron ser un referente.

Ocho años más tarde de haber llegado al país andino Manuel tenia el suficiente dinero como para poder volver a ver a su familia. Y así, en 1934 se reencontró de nuevo con sus padres en su humilde hogar de Padrunu.

Volvió con su vida totalmente cambiada. Con un sendero trazado y un futuro más que prometedor en Santiago de Chile. Volvió también con la moneda de plata que su madre le había dado antes de irse. Se la mostró. Y le prometió que jamás la gastaría.

Y nunca lo hizo. Siempre iba en su bolsillo. Y siempre se aferró a ella, apretándola, cuando la nostalgia se le echaba encima y la distancia le hacía un nudo en la garganta".

El 12 de julio de 1997 hacía sol. Había vacaciones y en mi casa andábamos a la hierba. Concretamente, dando la vuelta a mano a un prau en El Mazu, en Boja. Aquel día no hablábamos entre nosotros apenas. Estábamos en una especie de cuenta regresiva que nos había encogido el alma a todos. Estábamos pendientes de si ETA mataba, a las 16 horas, a un chaval que, además, era concejal y, a mayores, del PP. Y todo ello en el País Vasco.

Hasta dos días antes de aquel doce de julio no habíamos oído hablar de Miguel Ángel Blanco en la vida, ni localizábamos Ermua en el mapa si me apuráis. Pero dos días después de haberlo secuestrado lo sentíamos como parte de nosotros. Tanto que, de forma totalmente inusual, la labor de aquella tarde se paró antes de tiempo, antes de la hora límite que habían puesto los terroristas para decidir el futuro de aquel hombre de 29 años, ultimátum al Gobierno mediante para el acercamiento de los presos a Euskadi.

Recuerdo llegar de trabajar en bicicleta. Dejarla en la acera, apoyada en la verja que había en la ventana del salón de casa en Panes. Recuerdo que estaba de par en par, y recuerdo perfectamente a mi abuela renegar por lo bajo con la tele encendida. Entramos y nos sentamos.

- ¿Se sabe algo?

- Nada.

Y además de insultos e improperios llenos de rabia, allí no se habló más.

Lo único que se sabía a aquella hora es que había un país parado, pendiente de un hombre al que sabíamos que iban a matar, pero no queríamos creerlo. Un país clamando en silencio libertad y justicia. Pidiendo paz. Y respeto.

Pero no hubo paz. Ni libertad. Ni respeto.

A las 17:25 apareció el cuerpo de Miguel Ángel Blanco tiroteado en un descampado. Llegó hasta allí en el maletero de un coche en el que viajaban, además, tres terroristas.

Y lloramos. Como si fuera uno de los nuestros.

Hace 25 años de aquello y aún recuerdo el escalofrío y las lágrimas. Y el silencio. Creo que todo mi entorno sabe qué hacía aquel día. Y eso no es una casualidad.

Ahora, escribiéndolo, también duele. Y los ojos también se enjugan. Y sigue apeteciendo llorar.

Son las sensaciones, las nuestras, las más emocionales las que deciden qué es recuerdo y qué olvido. Y ninguna ley, ni histórica, ni democrática, podrá cambiar el cariz a lo que sentimos para teñirlo del color que más convenga.

Imposible olvidar. Tampoco esto.